抗生素耐药性已成为全球健康危机,每年导致数百万病人死亡。近期,广州医科大学药学院林水木-刘寿平团队在Science子刊《Science Advances》上发表了题为《Development of xanthone derivatives as effective broad-spectrum antimicrobials: Disrupting cell wall and inhibiting DNA synthesis》的研究成果,开发出一类新型氧杂蒽酮衍生物作为广谱抗菌剂。广州医科大学为该论文的唯一完成单位,林水木教授和刘寿平教授为论文的通讯作者,药学院研究生李海洲博士和科研助理江雯婷博士为论文第一作者。

多重耐药菌引发的感染已成为全球公共卫生危机。在前期研究工作中,林水木-刘寿平团队针对目前缺乏新型抗耐药菌药物等问题,通过仿生模拟抗菌肽、对天然产物的修饰改性和基于结构的药物设计等策略开展first-in-class及best-in-class类抗感染新药发现研究,近4年来接连开发出了基于补骨脂酚(J Med Chem, 2021, 64, 5603)、咔唑(J Med Chem, 2021, 64, 10429)、辣椒素(J Med Chem, 2022, 65, 16754)、二苯硫醚(J Med Chem, 2022, 65, 14221)、大麻二酚(Eur J Med Chem, 2024, 266, 116149)和双酚S(Eur J Med Chem, 2024, 274, 116544)等多个高效低毒且可克服耐药性的原创性抗菌化合物。

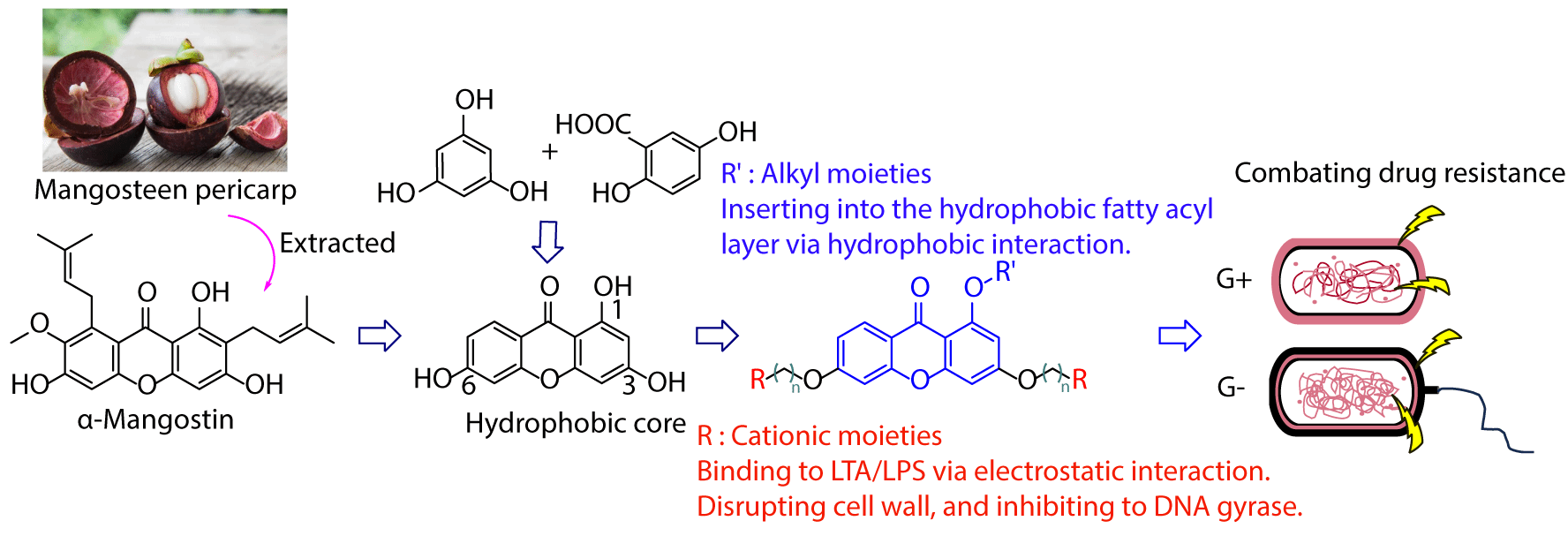

图1. 氧杂蒽酮类抗耐药菌化合物的设计理念

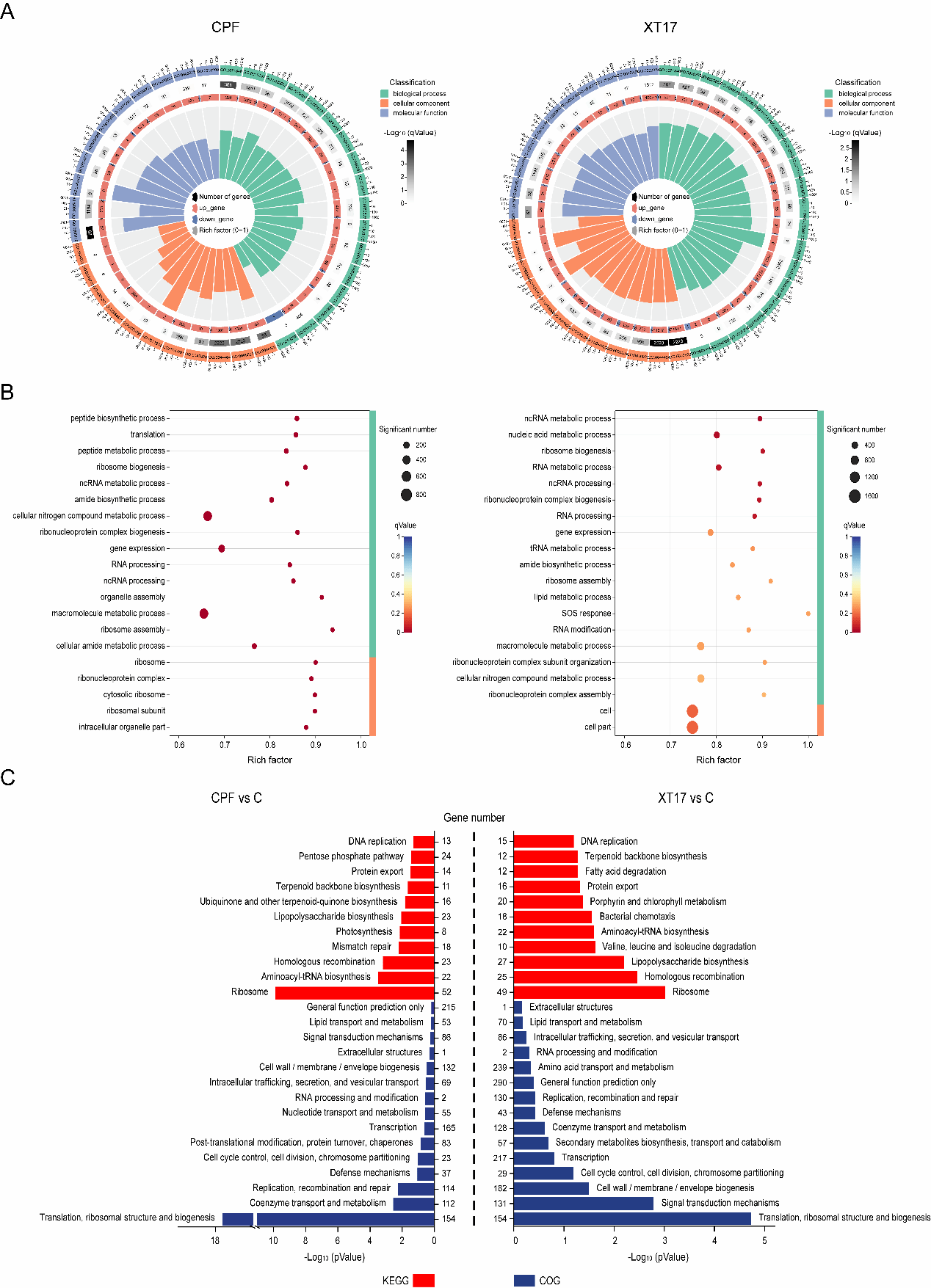

该论文以氧杂蒽酮为核心结构,通过理性药物设计,对1,3,6-三羟基黄酮进行化学修饰,合成了45个衍生物(图1)。其中,化合物XT17通过同时破坏细菌细胞壁和抑制DNA合成的双重机制,对革兰氏阳性菌(如MRSA)和革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、铜绿假单胞菌)均表现出强效抗菌作用,最低抑菌浓度(MIC)低至0.39 μg/mL,且不易诱发耐药性。通过转录组测序(图2)、荧光探针结合和分子对接等实验研究发现XT17的阳离子基团可靶向结合革兰氏阳性菌的脂磷壁酸(LTA)和革兰氏阴性菌的脂多糖(LPS),破坏细胞壁完整性;同时,XT17能抑制细菌DNA旋转酶活性,阻断DNA复制。分子对接证实其与旋转酶结合能力与临床药物环丙沙星相当。这种双重作用机制大幅降低了细菌耐药风险,体外连续传代20天未见明显耐药性产生。在安全性方面,XT17的溶血毒性(HC50 >200 μg/mL)和哺乳动物细胞毒性(CC50 >50 μg/mL)显著低于同类化合物;小鼠皮下注射耐受剂量高达200 mg/kg。小鼠角膜感染模型显示,0.5%浓度的XT17局部用药3天即可将金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的菌落数分别降低6.1 log和2.88 log,疗效与万古霉素和加替沙星相当,且未观察到组织损伤。体内药代动力学研究表明,XT17腹腔和皮下注射给药的生物利用度高达69.7%和87.3%,具备良好的临床转化潜力。

图2. 先导化合物XT17与大肠杆菌作用的转录组学分析

该研究首次将氧杂蒽酮类化合物的抗菌机制拓展至“细胞壁破坏-DNA合成抑制”双重抗菌机制,为设计广谱低毒抗菌剂提供了全新思路。其中,先导化合物XT17展现出强效广谱杀菌活性、低毒性、低耐药风险和独特双重抗菌机制,有望成为应对耐药菌感染的新型候选抗菌化合物。该研究得到国家自然科学基金(22277016和21907019)、广州医科大学药学院省部级重点实验室开放课题项目的支持。

论文信息:

Haizhou Li1, Wen-Tyng Kang1,*, Yujiahui Zheng, Yonglv He, Rongcui Zhong, Shanfang Fang, Weijie Wen, Shouping Liu*, Shuimu Lin*, Development of xanthone derivatives as effective broad-spectrum antimicrobials: Disrupting cell wall and inhibiting DNA synthesis. Sci. Adv. 11, eadt4723 (2025).

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt4723